俺肋叉子教他给敠了你快跑!

——周敦儒

又有人在讲#衡山笑话 。他说那是在万历三十六年。万历三十六年你记得不?就是松江发大水那年,就是陆一鸣二十八,周敦儒二十四,祝小芸二十二,顺带提一嘴张献忠两岁了那年。也是在暮春,不过忘了具体几月几日了。

行道砖漂亮的纹理间积着灰,因为离雨季还有一段时间,黑缝上躺着的大半截双喜还是干的。他们就蹲在榕树下面。陆一鸣在师弟们面前已经变得大大方方,只不过有点受潮那火还是灭了几次。没得挑了,现在流行抽电子烟。祝小芸说。他见过富商噙着机器呼吸的玻璃窗,烟云像衡山的雾气各奔东西。周敦儒想说,废话,就衡山的烟会散,别的都不会?不过昨晚练普通话给嗓子练哑了,只好张张嘴。

把房租递过去,对面点钱的手麻利得像机器。请问这附近有那什么生煎包卖嘛,陆一鸣问。

他按语音导航领两个师弟进了商场。大酬宾! 37文4个! 大优惠!,店员抬手指着的荧光屏说。店面明亮晃眼,租金电费不菲啊。陆一鸣深呼吸,问:

“二十八卖仨成嘛。”

走到站台的时候正巧房东电话打来,说听讲边度有好去处。三人忍着肚饥转两趟公交,原来是一个深巷里。太阳比卷帘门先落下了。

陆一鸣和周敦儒一个继承了师父的权威、烟瘾和寡言,看着桌面裸露的锯末不做声,一个立起两只眼睛去瞧祝小芸跟老板讲闲话。他好久没见祝小芸笑这么开心,沉默的法令纹都展成笑纹,隔着汤水钻出面皮升腾的白雾看着像做梦。伊好像老欢喜看侬额。三人分食完一盒她又端上一盒。生意好,大盒没有了,这种的两盒是一份的。

回去路上周敦儒还是没忍住蹭过去,姨甚么娄慧希,甚么意思,你那摆摊儿卖煎包的娄姨跟你恁熟你咋能一直不去见她呀。祝小芸又一撇嘴背过脸儿说那叫生煎馒头,不叫煎包更不叫水煎包。

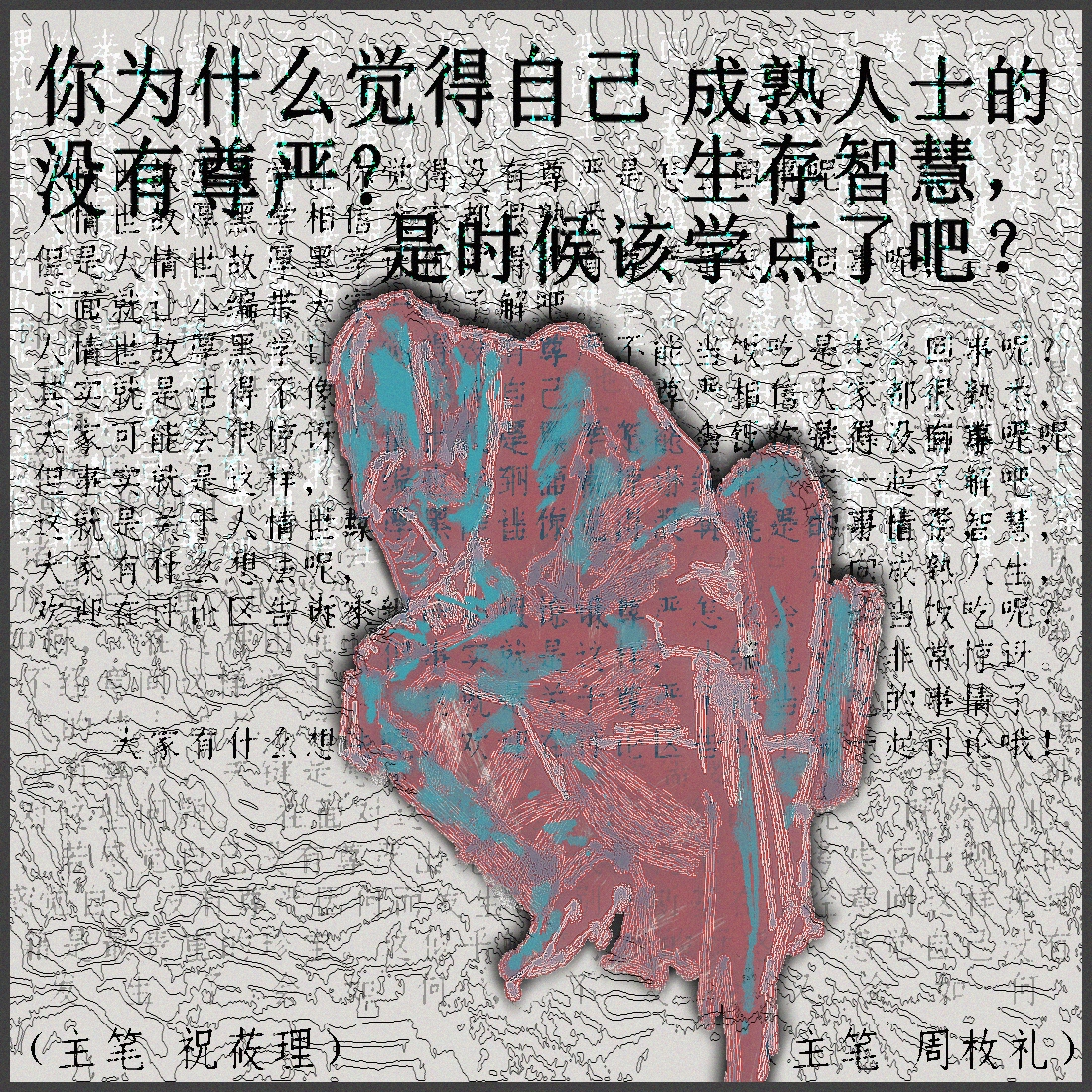

陆一鸣有点后悔订报纸了。最初的一份拿来垫了褥子,剩下的那堆被煽情文字侵蚀全身的纸媒现在正整齐摞在卫生间里,以每周两寸的速度疯长。虽然只有祝小芸会拿它当厕所读物(陆一鸣一般只需要摆出沉思者的姿势,周敦儒则偏爱日化用品的配料表),不过一想到卖了它们还能换回几个钱,况且这东西转世成新纸浆也算是废物利用,是有利于环境的大好事(有利于环境就是有利于世界,那自然也就有利于衡山派,是大功一件),陆一鸣心里也就舒坦些。

第三个月时祝小芸问他有没有读报。他说对不住,又心说以后可不能这么浪费钱了。还污染环境,污染环境那就是污染世界,就是污染衡山。后来周敦儒也来问,他说地铺下面的旧纸都快霉了,油墨又臭,要换。可他掀开被褥,底下铺的已经是新刊了。换嘛换,这不是换过了嘛。陆师兄,你有没有读报?贫嘛贫。陆师兄,你有没有读报?

陆一鸣定睛一看,占了整整一版的两个专栏上,两大块宋体大字并排立着,像一对左右护法:

| 你为什么觉得自己没有尊严? | 成熟人士的生存智慧,是时候该学点了吧? |

|---|---|

| 很多字 | 很多很多字 |

| (主笔 祝莜理) | (主笔 周枚礼) |

后来他们卖掉报纸,租了个一室一厅。

当众在纸上拌嘴顺带搞搞对冲式写作的两位业余作家让«江湖月报»看到了商机,他们的专栏从两周一篇催到一周两篇。每月两人交到陆师兄手里的钱能有七两,加上陆一鸣去武馆跟健身房给人代课的八两,扣除杂税跟生活费一年还能挣一百一十两。三人美美算着,遂决定辞去长方体烧结黏土移动师与传武文化驻步行街传播大使的工作,至此衡山派与工头、城管单方面重修旧好。

两人不约而同地在不事体力劳动的第二天开始心慌。祝小芸坐在周敦儒对面写稿,脑子里飞过各种念头。他想到“都说共患难易同富贵难,不能同富贵或者为了什么来强制患难,我想都不愿想”这句话可以放在下下期专栏第三段的时候,周敦儒突然撂了笔,趴到桌子上去端详他的眼睛:我知道 娄慧希啥意思,那老板根本就不是甚么娄姨。我光听你说梦话也得有十二年了吧。这就叫言者无心,听者有意呀。祝师弟,你要愿意那我就继续?

然后在贤者时间,周敦儒发现弄懂人的性生活跟弄懂人性、生活在难度上根本没有可比性。就像他们要彼此让对方成为男人只需要一瞬间,可是让对方成为什么人却非要耗尽双方的生命不可。

沙发早教汗溻湿了,背上搲破的地方闷着疼。祝小芸的手腕这会儿也湿淋淋的,周敦儒一手搦住一只仰躺。

缺两额字就比“性爱”脱“男人”还要麻烦许多,“爱”跟“人”才愁人。

这话前半句那么戆1那么本2,哪像我说的。难道是祝小芸,是正瘫在这儿,拿他耳门子往我心脏上贴的祝小芸,把他的话传我心里头去了?

周敦儒吐出一大口热气,看见天花板泛起死灰色,长虫跟着蛤蟆3还恣眯着浮在云上。云上的雁和回雁峰的云。平沙落雁。琴箫合奏。阳关三叠。叠。压摞儿4。长虫和蛤蟆嬉戏升天,我和祝小芸喘气像砧板上待治的鱼。

第四次的时候,花大劲弄来的日本基片只放了个开头,一是祝小芸觉得自己可以凭借对报纸擦边球的阅读积累无师自通,而周敦儒也享受和他反复尝试摸索;二是服务员装扮的男优嘴里磕磕绊绊念着的三大欲望说实在刺耳。人类有三大欲望。字幕和那男优一样懒洋洋地夹着错字,食欲,睡眠与和性欲。周敦儒啪地一声把碟片弹出来,很快啊。我俩天天这样就跟吃饭不带陆师兄似的,那怎么行。

陆一鸣一天洗两次澡,有时是三次,这取决于他是否需要去武馆。晚上他在家冲凉的时候俩师弟敲门要给他按摩。他一开门看见祝小芸那张红得发胀的脸就全明白了,淡淡扫了一眼俩人的裸体说,髀肉复生。

但其实陆一鸣心里正在惊恐,今早清醒前想到的“懒觉和滥交发音一样”是否是一种预言。

陆一鸣在消解性欲这方面并不需要陪伴,并且他成功让两个师弟相信了这一点。

你们要想陪我,那咱就去游戏厅吧。然后三人出门。铁锈、人与狗的粪尿、泥土和着廉价烟草的气味弥散在路灯下,像任何一个城市郊区的和善夜晚。

不能退款。店员看着手表说,两点下班。十二点时已经没人再进店,他们无视了店员一排排关灯的催促,直到十五分钟前,祝小芸在格斗游戏里把大师兄打翻在地,转头就发现童年玩伴“贝贝”在娃娃机里还有无数个胡乱躺倒、目光呆滞并且没有名字的边纶复制小猫。然后周敦儒跟陆一鸣帮他把剩下的代币扔进去换了一包薯片。

走出店门的时候最后一波遛狗夜跑的人也不见了,月亮孤零零悬着,像已故前任掌门在赌桌上那张又笑又哭、生前就开始肿胀的疯脸。他头七还没过就被星探发掘了,现在演一具白骨,从初一起捕食蝇蛆葬甲的星光,在寂静深沉的同一汪腐败液体中全球巡演倒绘九相图,十五再反过来。朔望反复无穷尽也,衡山掌门般的铁饭碗,但是要007。地铁站边的乞丐也没睡,唱莲花落需要艺术交流,但他每月休两天,所以可以补觉。周敦儒又留神看了他一眼,刚来的时候在面馆儿门口就觉得眼熟,现在想起这人是格郑州卖水煎包的,有一年来徐州施过粥。他旁边放了一条撑过粥棚的竹竿儿,包浆的打狗棒不属于管制刀具。

周敦儒想问他吃不吃薯片,乞丐乜了他一眼,别闹,正看莫小宝呢。你记得我吗。周敦儒,你喝了俺的玉米餬涂,还要来挡本丐看莫小宝,你看你这人真不是东西啊。说完跳起来舞了一通打狗棒,荔枝树上豆大的绿果儿冰雹也似砸来。

走家。走。走到广场,周敦儒又催:分俺点薯片儿吧。谁知这小厂零食的包装里层居然是伸缩膜,手上一用劲儿,那堆内容物就纷纷飞去喂了明早的麻雀。

哎你说介薯片儿,在那机器爪子上比娃娃还稳当,一到我手里恁么就窜得跟个泥鳅似的。

陆一鸣想放声大笑,但半夜在城市边缘放声大笑是小说和诗歌角色的特权,而自作聪明地扮演文艺青年的想法让他感到索然无味。他一向觉得如果有什么作品记录了他的生活,那应该是款RPG游戏。在灵魂开始自言自语之后,他的时间有三分之二流向了衡山派。如今仅存的两位师弟早已占据了亲人的位置,而陆一鸣愿意相信他们以后也会像群雁般永不相忘。似乎是在两年前,站在莫小宝葬礼上的空棺边上,紧握师父所赐佩剑的左手失去知觉时,陆一鸣意识到了,这样被动接受般地选择命运会使自己心安——像极了游戏里省心的配角。但疲惫之下,今天的经历又让他猜测,也许他们三人都是在大明建国前就早早地吸了天地精华、憋着一口自我意识游走在人间的银针,正以时间和笑料织出一张巨网,先把自己困住,然后慢慢熬死。来日方长,它笑道。

到家了,两点半。周敦儒还不住摇头:那机器一个猫儿都还没吐出来呢,咋恁快就教游戏币吞光了呀。陆一鸣又从口袋里摸出三枚。

“就留作纪念吧。”

后来祝小芸总能闻见师兄们身上的金属味。周敦儒那枚贴身挂在胸口,好像每晚都在变得更像他的一部分;陆一鸣的应该也是当护身符用了,因为那周末他罕见地说要去趟珠宝店。他在店员探究的目光下寻找相配的项链,负责接待他的实习生最后推荐了他进店时一眼看中的那条。纯银的,三十文。她盯着游戏币上做了倒角的小孔,用左手的第三指节把眼镜推上鼻梁,说,像您这样生活的人,审美和直觉里至少有一个值得相信。祝小芸自己的则是打了个方孔用红线系在母亲留下的宝剑上,不细看还有点像是古玩作坊里头待做旧的铜钱。万历四十三年,祝小芸第一次被抓进衙门,就是因为这把缀着游戏币的剑。

周敦儒在夏天的性高潮前有关石楠花的幻觉

周日放松坐着的时候,陆一鸣的背是略微佝偻的。他从里屋出来,坐在沙发上打开按了静音的电视。周敦儒和祝小芸睡惯了硬板的通铺,也可能是因为二十四寸宽的加厚绒布沙发两人躺着实在燥热,他们在地铺上如孩童般平稳呼吸。荧屏里播着情景喜剧,扭曲的光泼向周敦儒汗湿光裸的身体和祝小芸压在他胸上的腿。陆一鸣也昏昏欲睡时,电视突然开了腔:

“注意!注意!”

他怀疑自己幻听了,但是周敦儒浑身颤了一下,祝小芸一个翻身皱了皱眉头,也要醒了。他手忙脚乱地摸出遥控器,但那静音键好像故意失灵了。它嘲讽般用图标盯着他。

“注意!注意!”

俩师弟已经警觉地坐了起来,然后发现声音的来源是电视。真对不住,我明明静音了啊。

高音喇叭头颅的人探出脑袋:

“各位大明子民, 开展一次自查自纠,以男人为本,执政为民,内化于心,提升境界。要贯穿始终,切实抓好,扎实推进,加快发展办好事。应看必看,应读必读,应做必做,应讲必讲。生殖权利行使安全,精液运作安全,人类初始化安全,男童发育安全。当前生育要有新水平、性生活要有新面貌、卧室建设要有新举措。主要官员亲自抓,分管官员具体抓,相关衙门协调抓,一级抓一级,一级向一级负责,层层抓落实。以人为本,执政为民,内化于心,提升境界。要贯穿始终,切实抓好,扎实推进,加快发展办好事。万历要求我们, 严肃处理、舆论导向、解放思想、更新观念,坚持生殖有韧劲,谋划生殖有思路,推动生殖有激情,实现生殖有贡献。现在,学习宣和经验,提高生育水平,解决男性无法怀孕生产的问题,是非常重要的。一是统一组织,分工负责;二是统筹兼顾,突出重点;三是通盘谋划,分类实施;四是查纠结合,务求实效。精精液液,精益求精,一抓到底,爱岗敬业。男性怀孕者赐钱六千,生男子者给钱衣如例,岁月逝,忽如飞,何为自苦,使你心悲,我看好你呦。”

周敦儒还在回味昨晚的梦,他用那黄子往祝小芸身上攮眼儿,好像他就是该给祝小芸填眼儿的,祝小芸的眼儿也是该他填的,反过来也一样,就跟和平年代的剑应该和剑鞘待在一处那样理所应当。然后他们发现怎么填也有一个人的无处安放,于是打种的5与麻鸟6抱头痛哭一场,哭世上的爱意与接受者永远没法完美嵌合。哭完周敦儒就发现自己在产房,边失禁边在胸口咆哮,祝小芸焦急地站在一旁等着被他的心声使唤,像个做了错事要拼命补救的小孩儿。祝师弟,别哭了,救救我,我不想生,我连自己,为啥活着受苦,都不知道,我不是说跟你们一起,是受苦,我感觉,才幸运呢,可还是累,我连为啥,都不知道,谁也不得底儿,祝师弟,你讲过上帝说,同性恋该治死,你不信,我也不信,我觉得生孩子该治死,活着的人该治死,你看看每个活过的人,最后都会给他治死。他要用他那奇迹杀了俺了!俺肋叉子7教他给敠8了你快跑!俺喘不过气!祝师弟!俺喘不过气!吾啊欢喜侬!欢喜陆师兄!想跟你俩再打游戏!你快跑!我见着走马灯了!花花绿绿的!我完了!祝师弟!然后他睁眼看见电视亮着,祝小芸的腿压在自己胸上。

我好像做了预知梦。周敦儒说。祝小芸一脸凝重地问他生孩子有多疼,因为他俩从没有戴过避孕套。

我淹死了,你俩把我拖到岸边,办完白事之后咽下的每一口水。

周敦儒有两种嗓音,故意抬杠的时候像是困在学校乐队的纳粹小孩儿手里,一心用音量盖过西洋乐器的唢呐,招人厌又好笑;但其实他认真说话的时候也像是唢呐。可能很少有人知道唢呐能发出那种温柔灵动的、絮语和情歌似的声音——悄悄跟住一个沉默寡言的唢呐匠走上荒野,说不定就能听见了。

如果“侉子”被用在了周敦儒身上,那它就是个褒义词。但这会儿他那张说话像唱歌的嘴已经给祝小芸占住了,说不来话也唱不来歌,因为陆一鸣早上听他讲了梦里的另一个烦恼之后,随口问了一句“你就不能跟他69嘛”。再有就是现在他俩都处在一种既不想自杀,又不想生育的状态,而如果吞吃精液会导致胃袋受孕,抠嗓子眼儿至少也比再灌一次肠要来得方便节约。

胸前的挂饰落上汗水,有点泛金属味。改天要给它们电镀,至于镀啥这会儿死活也想不起来,因为口交是一种对欢乐的配子细胞的超度,他们欢乐地唱着Eli Eli Lama Sabachthani欢乐地游向渡口预备上欢乐的岸。周敦儒感觉自己的老二正教祝小芸搦着,拿屌头子去描他脸颊按他嘴唇,去磨蹭他香鼬似的法令纹和扁鼻子。如果不是嘴巴这会儿正忙着其他事,他还想问祝小芸是不是偷吃过很多糖。他感觉不是自己在肏祝小芸的嘴,而是祝小芸的嘴在肏他。他像一个掉进蜜三刀罐子、被麦芽糖肏进气管的蚂蚁,被致死的幸福淹没,同时又对活着这件事产生了从未有过的深刻印象。

他幻想自己是那只蚂蚁,死于一次与糖浆的马上风,被赶着出摊儿的马虎伙计随糕点拉去庙会,最后被一个表演考古学家的小孩儿小心翼翼地发掘,并以学究般的怪异语言作结:钻探结果表明此蜜三刀之二号坑中发生过一起平淡荒唐的性爱与窒息死亡事件,只今空余元素周期表,此乃胡人门捷列夫尚未出生就意图对风水进行野蛮文化入侵的证据,建议即食销毁。

动物交配的季节早已过去,陆一鸣不在十八楼闷热的里屋看管财物,而是和两师弟睡在通风的客厅。我其实不需要,但你们需要我需要,也许我也需要你们需要我需要。把玩并嗅闻非植物的生殖器被人视为淫秽而非高雅。陆一鸣突然想起那天的预言。惊恐震颤之时,手中两枝雄性的阴蒂抽出骨朵,昙花般在穿堂掠过的迟来春风中一现。花粉泛若不系之舟,大块载之以形,且将在两到四个时辰内息之以死。

喘息与压抑的尖叫好像还在房间里回荡。三人要清洗休息的时候里屋传来一声惨叫,钟响了。哪个教你们在十八楼安红石电路!三人冲进去时那贼从窗外喊。周敦儒抽出晾衣杆,探出半个身子打他,可那贼早顺外墙溜下去了,于是拿闷了二十四年的脏话高空抛物。后来此骨灰房小区传言,每逢昙花花季,侉子的游魂就会苏醒叫骂,因此见了昙花要躲着走,不要摘花不要碰不要拍照不要浇水,最好就当没看见。

陆一鸣从旁边撬开柜子,三把剑还好端端卧在那儿,祝小芸的游戏币也好端端躺在那剑穗子上。衡山派所有现钱都是通宝,仔细串了码在底下。三人各点一遍,柜子里并没什么东西被偷。

恢复电路后,祝小芸看了一眼他枕边说,陆师兄你抹额没了。

沉默寡言的唢呐匠没有走上荒原,沉默寡言的唢呐匠拿出手机刷短视频。葬礼上为什么禁止赋魅呢?大家可能很惊讶。它是由什么样的神秘莫测的不可告人的离奇的力量规定的呢?小编也不知道,但事实就是这样的,葬礼上禁止赋魅。

唢呐匠继续活着,电影里审判死者的权力是假的,好像只有唢呐声会让他在人群里突然想起周敦儒这件事是真的。

祝小芸孤身一人回到大水后的松江。他离开这里投奔衡山是在万历二十四年母亲的葬礼后。当时为什么一滴眼泪都没有流呢?之后的十二年里他常常受到这个念头的折磨。回到故乡来参加陌生人的葬礼,也许正是出于以眼泪作一番徒劳补偿的愿望。

逝者的妹妹从老家重金聘请的乐队从中巴车涌上舞台。她们仰着的脸黝黑红润,劳作多年的结实身体撑起烫了钻的艳色高丝宝演出服。唢呐匠没有伴奏,外乡女人清唱的歌声咿咿哑哑:

各位灵胞,快快预备好

咱的恩主二次降临已到门口了

主在前领着路,天使抬着轿

千万天军左右伴随不住地吹着号

滴滴哒哒哒哒滴滴来把你我找

天使吹号,主把选民找

普天下的坟墓圣徒一起复活了

来到主面前,坐上花花轿

天使抬着忽忽闪闪一直望上飘

滴滴哒哒哒哒滴滴自在望上飘

……

祝小芸没地方住。他在松江的家早没了,连那躯壳也毁于一周前的大水。他回到客栈,河南人的灵歌还绕在他耳朵旁,《百鸟朝凤》的调子无限循环,像是衡山的通铺上,十二岁的周敦儒嫌他哭湿被褥时哄他入睡的歌。逝者是否有千万天军梁山接风般的威风接引,祝小芸不知道。也许只有他又想到了周敦儒这件事是真的。提笔赶稿的痛苦和灵歌让他想起以利,以利,拉马撒巴各大尼;以利,以利,拉马撒巴各大尼让他想到周敦儒那酷刑般的生子与受罚之梦,处刑人在折断其肋骨时现身。

周敦儒在想什么呢?他写不出字。电话打来,周敦儒说:我想你是不是在想我。

周敦儒给他唱歌。

第二天中午醒来摸向床头,手机黑着脸。祝小芸手持数据线小心捅进插孔,扬声器快乐地叮咚叫了一声,周敦儒的一张傻脸随即亮起在屏幕上。后面站着的陆一鸣一脸无奈,前面弹出的悬浮窗说,陌生未接来电乘以2。他拨过去,再挂断电话时心里暗自惊奇,或许自己再回故乡也是冥冥之中自有天意。

几个月前他走到榕树下的书报亭要过一本《文青بازار:五年扮嘢三年模拟典中点》。

这世界是个球,咱们都生活在这个球上。

——《万国图志》

《文青بازار:五年扮嘢三年模拟典中点》

为大明乃至全球文青带来美学与智慧的丰富盛宴,

革新了文艺风格、逼格概念、全球视野,

用完美的品味诠释时代变化。

文艺,逼格,指南,三大要素从未改变。

他把目光从写满陈词滥调的铜版纸上移开,把书放回办公室的杂志架,看到衣冠楚楚的男人抬起头,一边打量自己一边说,那么恭喜您,祝先生。

祝先生,您知道您的具体工作内容吗?其实不在松江也可以的。好的,那就下一件事。您的文章要改,知道改哪里么?我知道这问题没啥难的……不对!不对不对……您再想想?不不不不……不是这样的啊不是这样子的,呵呵呵。您现在心里头什么感觉?……哎您别生气,我是啥意思呢,就是说关键就在这个“不”字上。不管主题写什么您都可以试试,这样这些人会觉得您懂得很多——当然也有人能看出来这种小技巧,但那部分人不会是长期读者,所以不重要——您越否定,这些人就越信您……

祝小芸把手从对方的手中抽回来,张了张嘴,觉得心里被什么搦了一把,好像什么都听不进去了。他心里端坐着一个自己,光线从头顶打下来,打在空气和脚下没底的黑暗里,也打在那个自己的脸上,然后他看见自己的眼泪顺着黑眼圈和法令纹往下淌。周敦儒说我使不会平沙落雁的时候哪会存这种心。

祝先生您怎么了?祝先生?我没事,我不干了再见。

成熟人士对年轻任性的观众演着嗤笑和摇头,那种表演痕迹很重的轻视使祝小芸恼火。他握紧母亲留下的剑,最后也没拔出来。他抛下故乡和看不见的嗤笑与摇头,买下一张回到骨灰房小区十八层的车票。几个月后,当他和周敦儒不再供稿时,《江湖月报》的另一个专栏作者私下告诉他们,《文青بازار:五年扮嘢三年模拟典中点》和《江湖月报》的管理层里有人是老相识,要是有人去了另一家供稿,那俩人能分点违约金。喏,这儿这儿这儿,看见了吧。我就说吧,你们估计也是不看合约直接签的,唉。再后来又听说青城派余沧海门下有位作恶多端的孙姓弟子,不知是受了啥刺激,一边变着脸跳草裙舞,一边往《文青بازار:五年扮嘢三年模拟典中点》的总部放火,口中还念念有词。有好事者编成曲子:

【正宫·双鸳鸯】

整冤枉

指辞章

差几分装大做光

好一番抛文架武

直劈劈恼了憨郎

祝小芸的奶子有忧郁的味道,因为它们无泪可流。他用喉咙替它们发出压抑的哭泣般的声音,犹如一头痛苦到恍惚的动物,脸上却露出一种享受的神情,就好像一个在液态的痛苦生活里玩性窒息的变态,我见状也不得不把精液抹到他的脸和头发上。

今天陆一鸣一共肏了我们两个人,这让我想起万历。虽然万历肏他的后宫是光明正大的,不过我还是觉得他在强奸女人。说书人讲,以前的皇帝也强奸太监和男人,不过这主要是太监和男人的错,道德败坏啊,唉。但我觉得他之所以那么说,是因为他和我们都喜欢皇帝强奸太监和男人的故事,但又都不那么好意思承认。毕竟无论自己代入的是哪一方好像都不太妙。这就像是女人在性事上找到如意郎君的故事,他爱讲,我们也爱听,但要讲得听得安心,好汉们就总得骂那女人淫荡,再看她怎生不得好死。其实皇帝确实强奸所有人,而且喜欢这么干。关于他喜欢强奸所有人这事,我是在县衙门口知道的,当今皇上万岁万万岁。还好衡山派并没有以地位决定谁能肏屁股的明文规定,但我现在确实对陆一鸣生出了某种嫉妒。这也得怪我的肠子没祝小芸的有本事,我哪知道陆一鸣那么能肏。上次我这么嫉妒陆一鸣还是在我们仨共用一把剑的时候。我眼睁睁看着他挽了个剑花,然后把剑收进祝小芸左手握着的剑鞘里。他们收得太默契了,祝小芸还一副波澜不惊的样子,这让我有点恼火。当晚我就幻想自己当着祝小芸的面看那把剑,拔出,插入,拔出,插入,发出很大的金属声。但那晚我其实就躺在祝小芸旁边瞪眼看着天花板,什么都没干。

陆师兄,你那剑是师父给的,俺那剑是师娘给的,你这么天经地义地肏俺,你就不觉得自己淫荡么。

俩小子并排躺着,已经睡熟了。周敦儒跟祝小芸贴着不知在说啥,这俩人做梦都在扯闲白儿。这小侉子生得牙尖嘴利,唱得来梆子骂得来街,最善的是磨牙斗嘴,撒起泼来手口并用,活像苦熬了八辈子的吭哧憋肚哑巴命,凡他心头儿想的就没有嘴头儿寻不来的。

万历二十一年,我师父受在松江府供职的旧交之托,护送柳希点任知府,带我下了衡山,回程路过吴淞江,实在磨他不过,收了这徒弟。都说车船店脚牙,无罪也该杀,当时这小子刚满十岁,河上漂了两年就跟一帮小玩儿闹熏得满口屁话。师娘不嫌他糟应,悉心教了三年。万历二十四年李再命接任时我又带周敦儒送了一趟,回程时又磨不过他,收了祝小芸。

当时周敦儒说要看看他老家——不是徐鲁吉亚,而是他以前住过的毷毷船。其实那船确实也是他老家,他父母当年是把自个儿的家拆了,乘着老家来的松江。周敦儒一眼就认出来了,远远指着跟我说,陆师兄,那就是俺老家,你看那橹,那可是俺家的门槛子呀,松江人撑船使竹篙子,俺撑船使俺家门槛子。也是邪门儿,那船泡在水里,风吹日晒雨淋虫蛀鱼啃鸟啄,竟然三四年也没走畸。据周敦儒说那是因为他父母离世前一个月才拿桐油浸过一遍。我斜眼看着周敦儒,他没有表现得特别激动,好像老早就知道那老船会在原地等着他了,仿佛是正应了那句老话,一个徐鲁吉亚的总能找到另一个。

我看见了这家伙若有所思的神情,于是问他要不要再住几天,反正时间还长。陆师兄,这船不管住,蚊子叮人。没事,你要真想住咱就陪着,走水路回去还能省盘缠。不是,陆师兄,住船上容易害疟疾。

我发觉自己好像说错话了,正犹豫着如何补救,就听见一声大叫。周敦儒冲上船去,那早该烂掉的苇编船篷幽幽立着,里面黑洞洞的像是死了个人。

其实那人还吊着一口气。他身穿绸缎,怀抱宝剑,泛出死尸味。他明显是个小孩儿,但应该比周敦儒小不了多少。我托师父的故交请来医生,坏消息是医生摇了摇头摆摆手走了,好消息是医生摇头不是病情的原因。周敦儒脱光衣服扎进水,不一会儿就提着两条鲈鱼浮了上来。他潜到人们钓鱼的地方,把快咬钩的傻鱼救下来放生到锅里。我拿香胰子把他俩和他俩的衣服洗净了,都在泥炉边向火。周敦儒笨拙地把乳白的汁液灌进他嘴里。篷子筛落的光线、江水和鱼汤的原始气味、被开膛剖肚的鱼的血腥和碱的清香、心无旁骛地给赤裸的陌生人喂食的赤裸的人——这一切让如今的我相信,即使以后周敦儒会带着性意味回顾这一幕,那在我这里也是值得原谅的。周敦儒是个眼里嘴里藏不住事的主,说咱把船摇远吧,可别教他仇家看见了。我把船停在无人处,继续端详那把剑,不过认不出是谁的。周敦儒给他篦头,正要捏死一只倒了血霉的虼子时,他醒了。他一脸惊恐地看着持剑的我。后来我陪新掌门莫小宝打猎时射死一头母鹿,鹿崽子跳崖的时候看了我一眼,就跟他当时的眼神一样。那虫子一跳就没影儿了。我赶紧把那烫手的剑还回去,他还是一脸警惕地缩在角落。我俩没法,又把船摇回去。他叫祝小芸。我们看着祝小芸穿着湿衣服上了岸。天黑了的时候祝小芸又回来了,看着像是哭过,听他又道歉又致谢时故作镇定的语气也像是哭过。故作镇定的语气是很容易听出来的,尤其是一个孩子前途未卜又有求于人的时候。

无论按理还是按礼,收徒弟的事都不是我能决定的。可周敦儒就是认死扣儿,非要把祝小芸带回去,理由如下:

-

收不收徒弟不是我们该说的,应该把祝小芸带回衡山,等师父决定;

-

祝小芸在他家里睡过,理应以劳动抵房租,而我陆一鸣不能慷他周敦儒之慨放了祝小芸。

后来祝小芸当然被收了。虽然师父的决定让我们无比欢喜,不过我还是得说,依我看衡山派的掌门真的都有些神经质。创派祖师莫太冲晚年在梦中得到一份《明报》,从此日夜宣讲金庸创造天地。他把《明报》放在枕边每晚诚心祈祷,就像祝师弟对待《圣经》那样,后来甚至奇迹般习得了胡琴杀人剑发琴音的狠活。师公是一位奇人,我们都凭逻辑认为应该有这样一位师公存在,但除了“存在这样一位师公,他是祖师的儿子、师父的父亲和师娘的家公”这一点外,包括师父师娘在内的我们所有人其实对他一无所知。我们师父则是在见祝小芸第一面时就准确无误地叫出了他的名字。后来藏经阁被莫小宝典当出去的时候我们才发现,衡山的经典除了连环画似的《衡山剑谱》和一摞《明报》,还有一本《武林外传八十回完整剧本》。